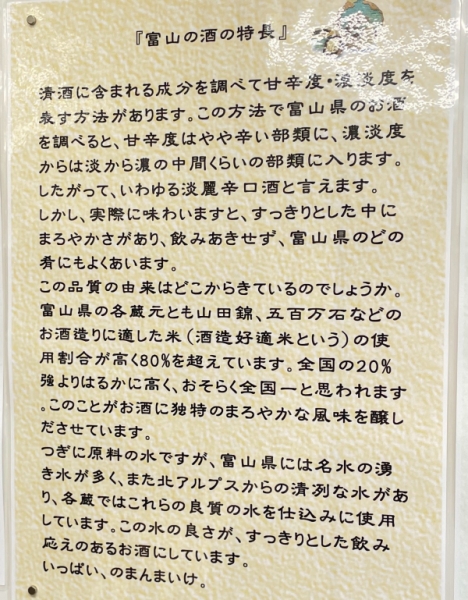

富山県の美味しい地酒お試しください!

雪深い山々から自然の森林を経た豊かな湧水を生かし、歴史ある酒蔵が数多く存在します。

山廃仕込み限定酒!!

世界遺産となっている富山県五箇山、この地で有機栽培された特別な山田錦を贅沢に使用した、超限定酒!

有機栽培(オーガニック栽培)された山田錦×三笑楽伝統の山廃仕込みで醸され、山田錦本来の魅力が最大限に引き出されています。

富山県と岐阜県の県境に存在する世界遺産にも認定された合掌造りの集落。その富山県側に位置する五箇山。

約350年前の合掌造りが立ち並ぶ、歴史的風景の中で1880年から三笑楽酒造は酒造りをされています。

仕込み時期には2メートル以上の雪が降り積もる豪雪地帯。厳しい環境を刻み続けた木造造りの古めかしい外観からは想像が出来ない洗練された酒造りが行われています。仕込み水にはブナ林を通ってきた軟水。原料米は南砺五百万石を中心とした酒造好適米。

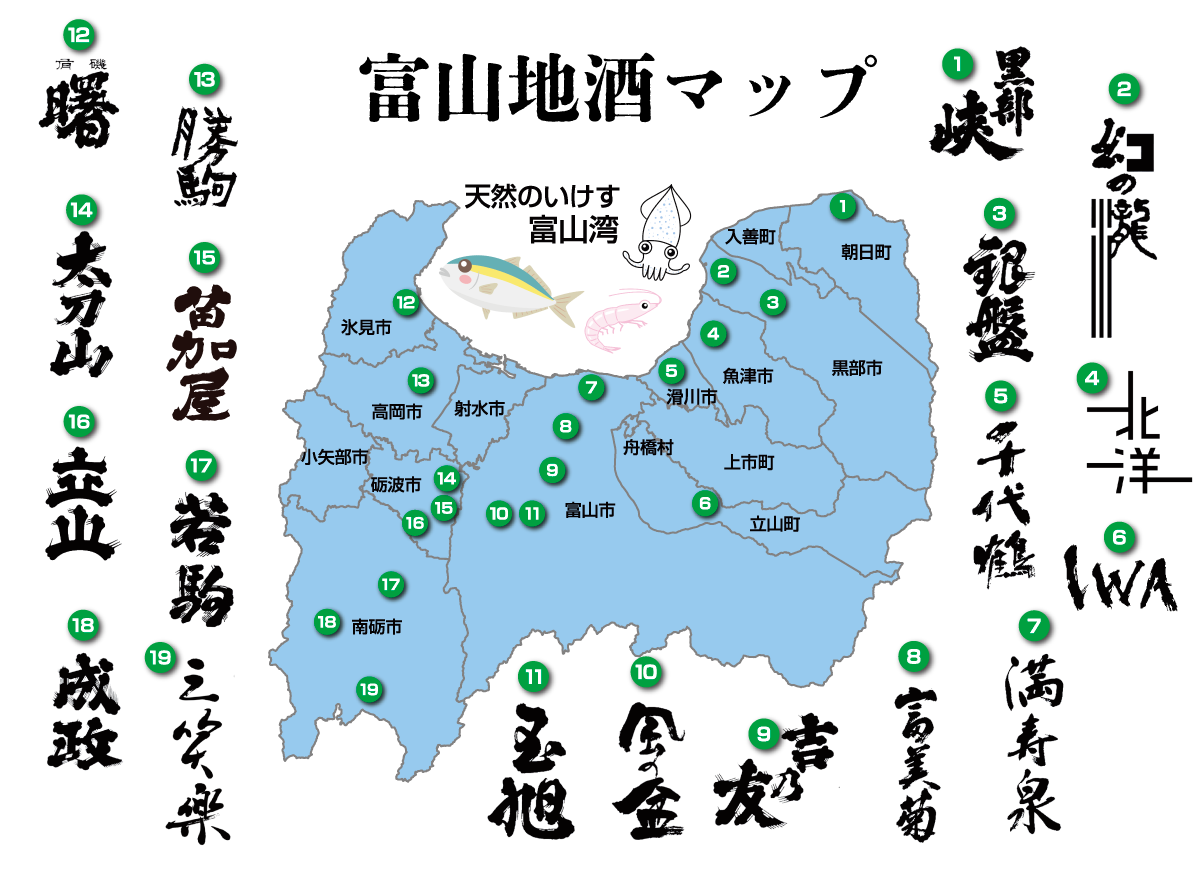

富山県富山市百塚の冨美菊酒造さんの限定酒

(地酒マッの⑧)

この酒はフレッシュな酸味とまろやかな旨味を「瓶燗火入れ」という製法でギュッと閉じ込めています。

酒のフレッシュな風味や香りを損なわず、保存性を高めることができます。

特に搾りたての味わいを閉じ込めたい日本酒に適した製法です。

この結果、まるで出来立てを味わうような鮮度と旨味が楽しめるのが特徴です。

搾りたての香りと深いコクを兼ね備えた特別な一本に仕上がっています。

1916年 富山市に創業。蔵の名称の「富美菊(ふみぎく)」と古くから屋号である「羽根屋」の

2つのブランドを展開。現在の蔵元・羽根敬喜(はね けいき)は、東京の大手発酵メーカーに勤めたのち、実家の富美菊酒造を継ぐため富山に戻り、酒造りの世界に入りました。

当時の酒造りは、鑑評会での受賞歴も多いベテラン杜氏が行っていましたが、品評会用の酒と市販される酒には造り方に大きな違いがあるのが一般的でした。それに疑問を持った羽根は、市販酒こそを美味しいものにと、あるとき「全ての酒を、大吟醸と同じ造りでつくる」ことを思い至ります。

今までの酒造りの常識に反する発想は、杜氏の大反対に合いますが、それを自ら蔵に入って酒造りを行うことで説得。酒米の原料処理の要である吸水処理を、大吟醸と同じ手間のかかる限定吸水という手法で行うことから、新しい時代の富美菊酒造の酒造りが始まりました。

羽根屋の日本酒は、日本の名水百選にも選ばれている富山の名水・常願寺川水系の天然水を用いて造られます。そして、少量単位で手間のかかる限定吸水による原料処理に加え、箱麹・蓋麹による丁寧な麹処理も、最高級の吟醸酒のみで用いられる手法を全ての酒で実施しています。日本酒のしぼりの工程でも、タンクでできるお酒の中間部分に当たる、「中汲み(中取り)」という最良の部分のみを羽根屋で用いているのです。

羽根屋は非常に手間のかかる酒造りを行っているため、製造量を拡大することができず、少数限定品となっていますが、造り手が最高品質のお酒を生み出すために情熱を込めて、丁寧で、真摯な取り組みを日々進化させ続けています。

富山県富山市八尾町の玉旭酒造さんの限定酒

(地酒マップの⑪)

創業1808年から210年余り。県内では有数の老舗酒造場として、

地元の人々をはじめ、県内外のお客様から愛され続けてきました。

酒造りには北アルプス立山連峰の恵みである軟水地下水を使い、

そこで育まれた富山県産米をすべての酒に採用しています。

お化粧した「香りの酒」ではなく「落ち着きの酒」です。

地元の酒米を50%まで磨いた、隠れた銘酒。

生産量は僅か100石という富山で最も小さな酒蔵。

勝駒を醸す清都さんも一目置く蔵が千代鶴酒造です。

地元・富山で消費されたいという蔵元の考えを組み

通販では入手できない店頭販売限定の地酒。

標高3000メートルを越す北アルプスからの伏流水と

地元「富山県産の酒米」を贅沢に使う姿勢。

早月川という急流河川が流れ込み、富山でも全国トップクラスの水に恵まれた地域が滑川。

名産品「蛍烏賊」は、この河口付近に集中します。